今回は隷書の名作、張遷碑編です!

この記事では張遷碑の特徴、前回の教室風景、最後に次回のイベント予告を記しています。

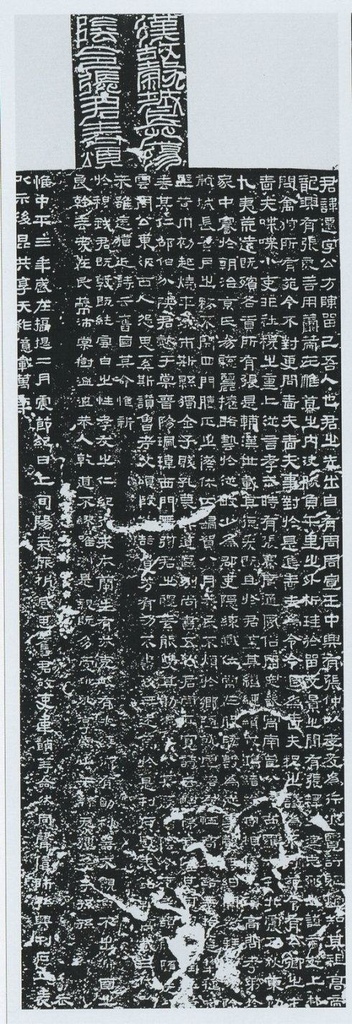

張遷碑とは?

年 :186年

時代:後漢(25年 – 220年)

作者:不明

書体:隷書(八分隷)

隷書の有名な古典の1つです。読み方は「ちょうせんひ」「ちょうせんのひ」等です。

前回紹介した曹全碑の1年後に建てられたものです。

張遷という人の功績を称えて作られた碑で、現在の山東省で出土されたそうです。

青島ビールで有名な青島(チンタオ)市がある省ですね!

八分隷(はっぷんれい)や、この後に出てくる波磔(はたく)については下の記事でまとめています。よかったらご覧ください。

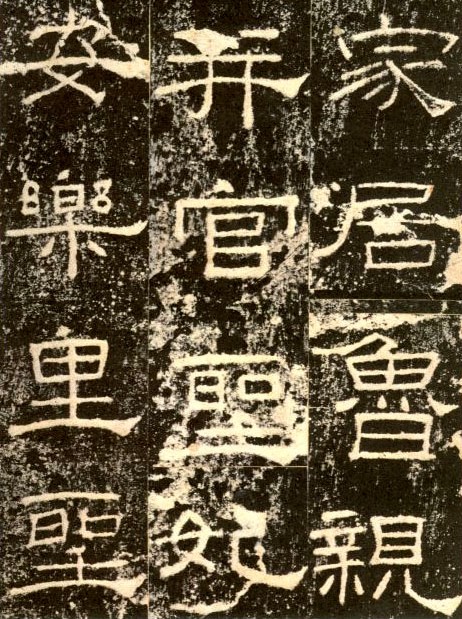

張遷碑を礼器碑と見比べてみよう!

まずは今回テーマ張遷碑と、以前紹介した曹全碑を見比べて、どういう印象を受けるか鑑賞してみましょう。

張遷碑の方がなんだかどっしりして見えるなとか、なんか下手じゃない?とか、そういった各々の感性でOKです!

やや字が拙く、誤字も多かったことから評価が低かった古典ですが、後に「こういうのもいいのでは?」と評価されるようになりました。

曹全碑が都会のカフェのイスだとすると、張遷碑はお父さん手作りの木のイスって感じがします。

「古くて技術は低いけれど、その中に味わいがある」という意味の「古拙」(こせつ)という言葉があります。張遷碑はその趣が感じられるな~と思います。

曹全碑については以下の記事にまとめてあります。よかったらそちらもご覧ください。

張遷碑の特徴

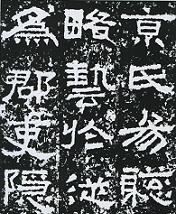

1.重厚な点画が基本

礼器碑や曹全碑と比べ、張遷碑は線が太いです。碑の最初の方は特に太いです。

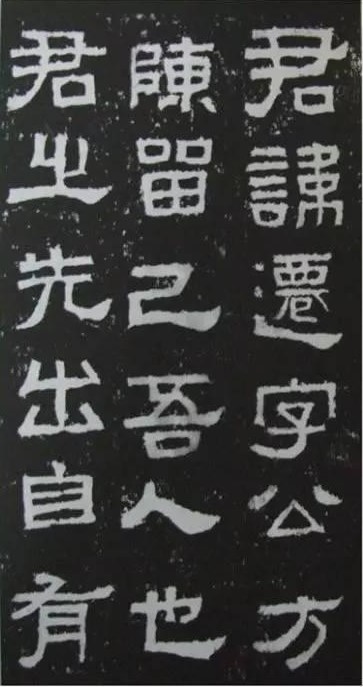

2.四角い概形

他の隷書よりも、どこかが出っ張っているということが少なく、出っ張っていてもその部分は短めです。例えば言偏1つを見ても両端が揃っていて出っ張りがありません。

結果的に四角い概形になります。

隷書では基本的に字を扁平にまとめますが、張遷碑は結構正方形に近い字形が多いですね。

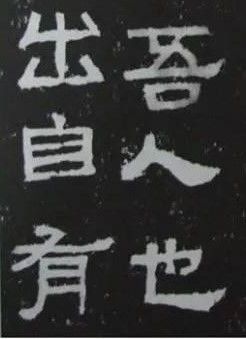

3.点画の方向、余白の広さにばらつきがある

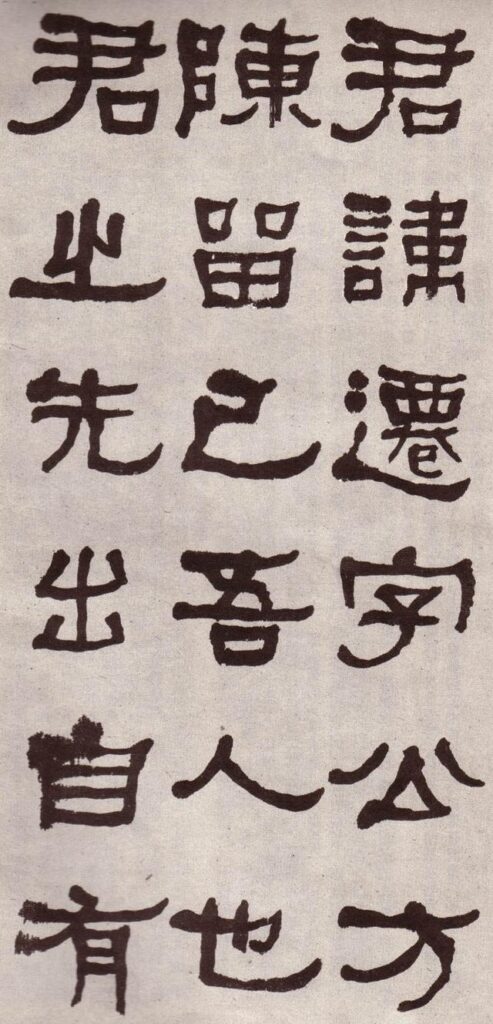

横画の方向にばらつきがあり、結果的に「自」の中の余白の形が整っていません。「有」の中の余白も広さが一定じゃないですね。

このバラバラ感が自然っぽさ、田舎っぽさに繋がってるのではないでしょうか。一方で、完璧に近く整えられたものは、機能的、洗練された良さがあるとも言えます。

他にも波磔が短く上方に上がりがち、下部は小さくまとめられがちなどの特徴が見られます。

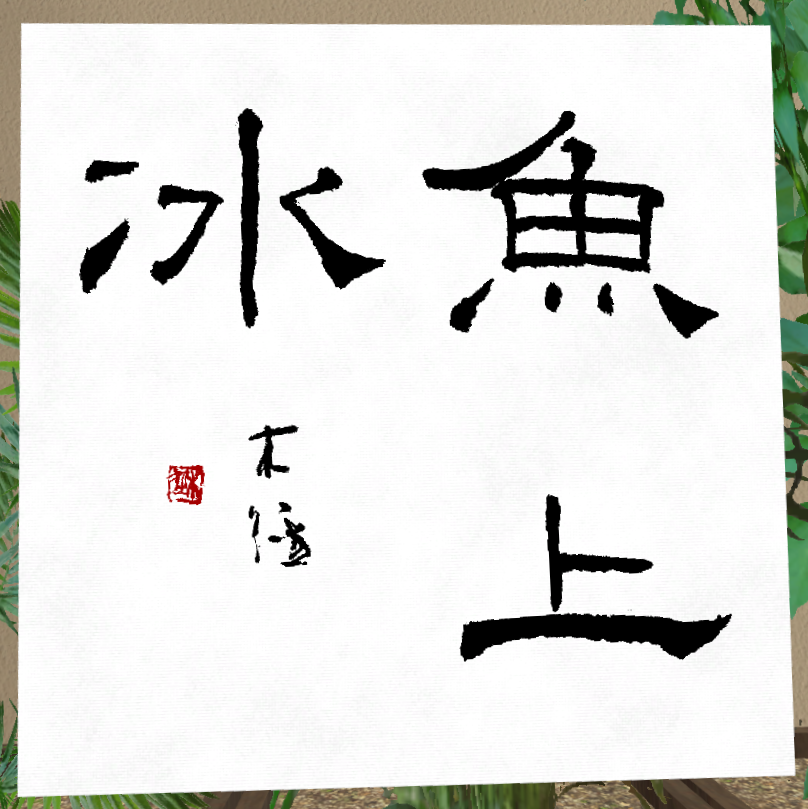

以上の特徴を踏まえた上で曹全碑らしく書いたものと、以前書いたものを並べてみます。

目の前に3匹のポケモンがおるじゃろ?みたいになりました。

一口に隷書と言ってもこれだけ違いがあります。1つ部屋に飾るならどの雰囲気がいいですか?

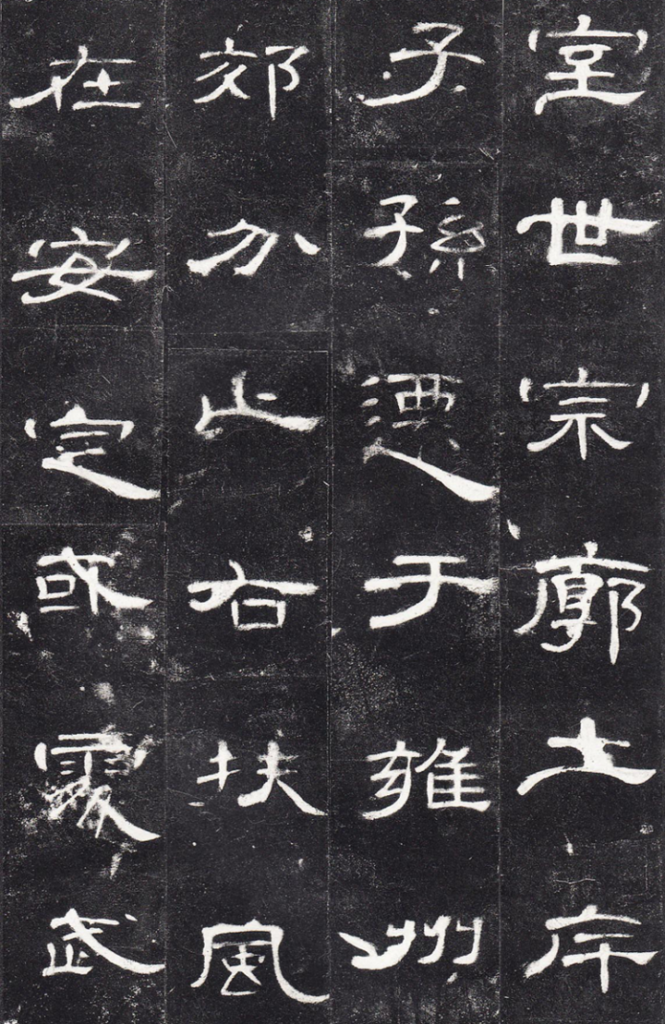

張遷碑の有名な臨書作品

何紹基(かしょうき)という清代後期の書家がこの碑を臨書したものを見てみましょう。

特徴を掴んで、自身のテイストも盛り込んでますね。臨書は芸能人のモノマネのように、やや誇張して書いたりすると面白くなります。

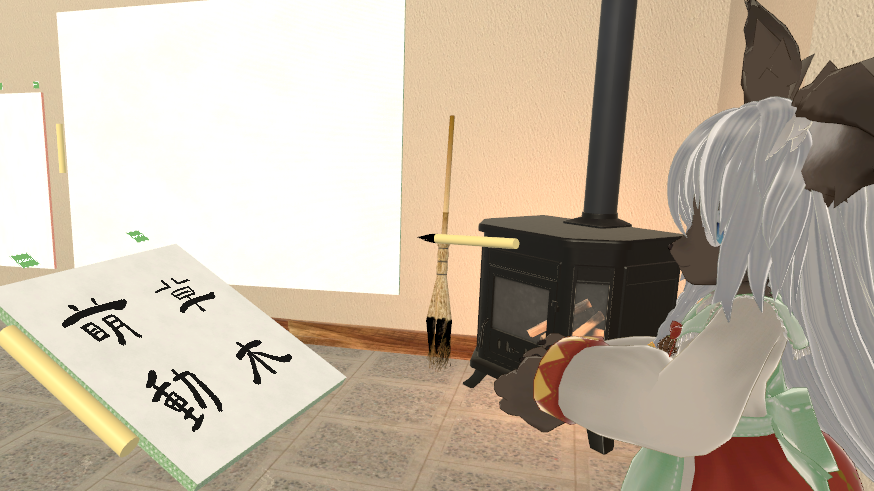

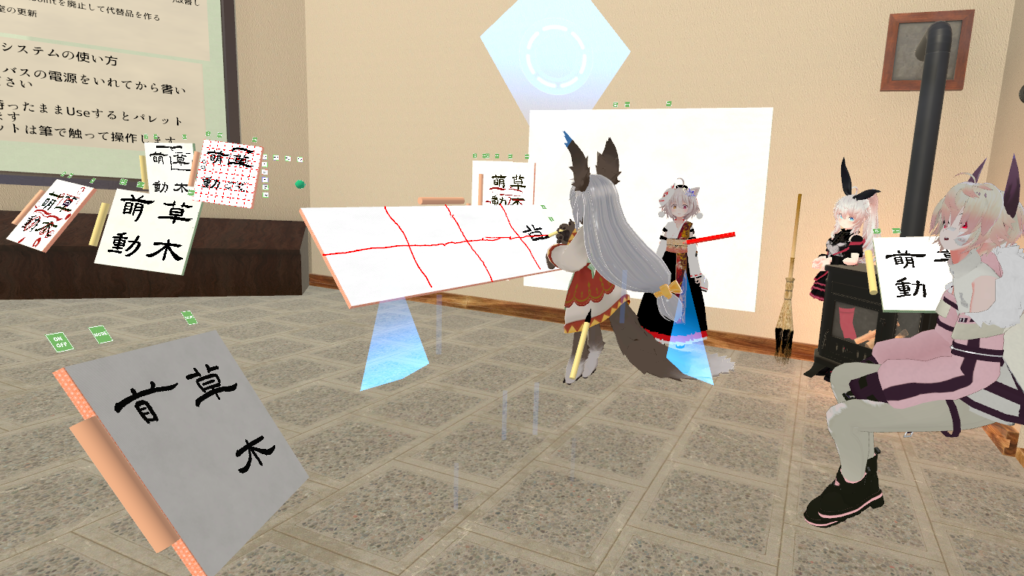

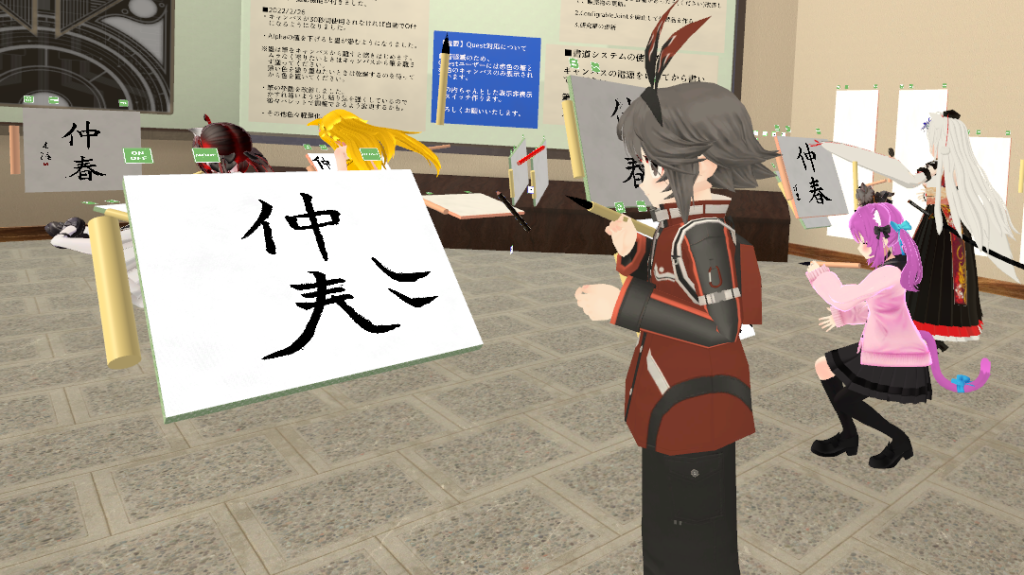

2022年雨水期VRC書道教室の様子+α

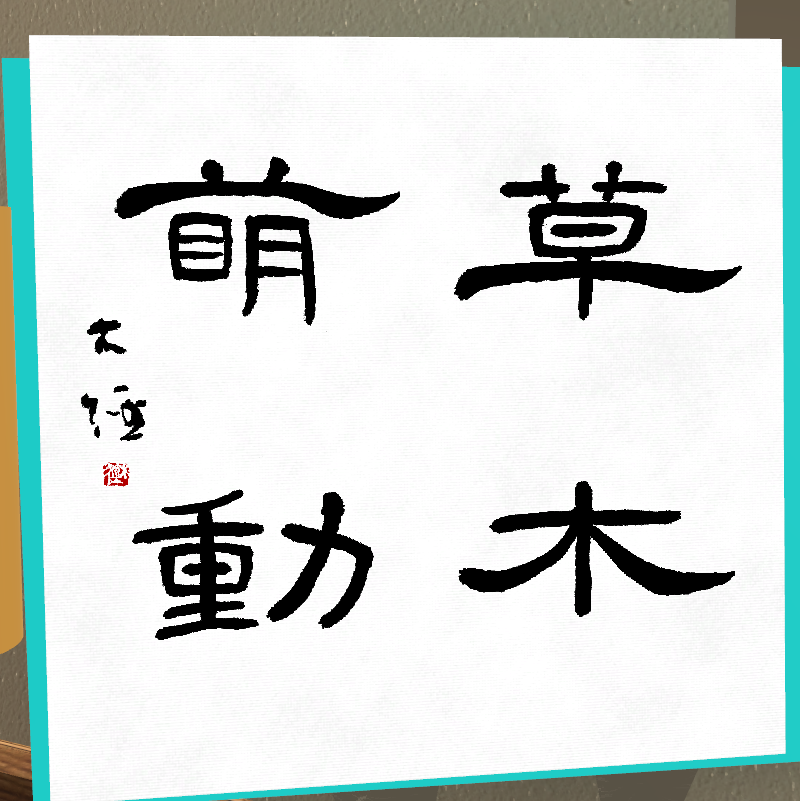

前回のVRchat上で行った書道教室の風景を紹介します!

これは3月1日~4日頃を指す季節の言葉です。草木が芽生えてきたよ〜という意味です。

次回VRC書道教室のお知らせ

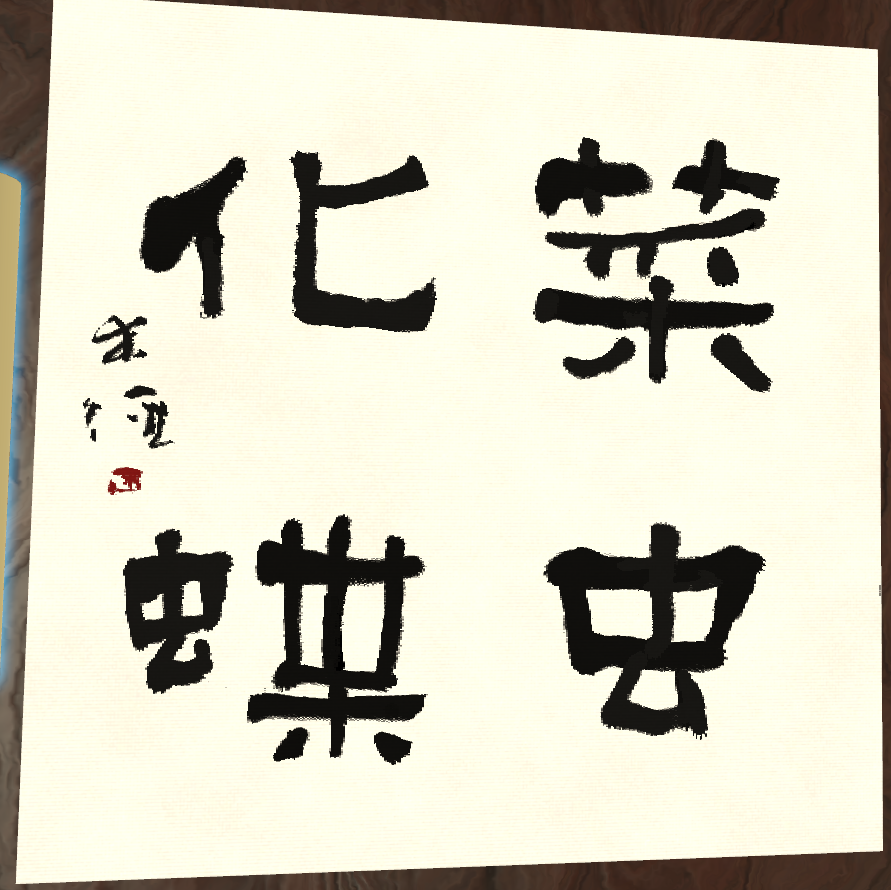

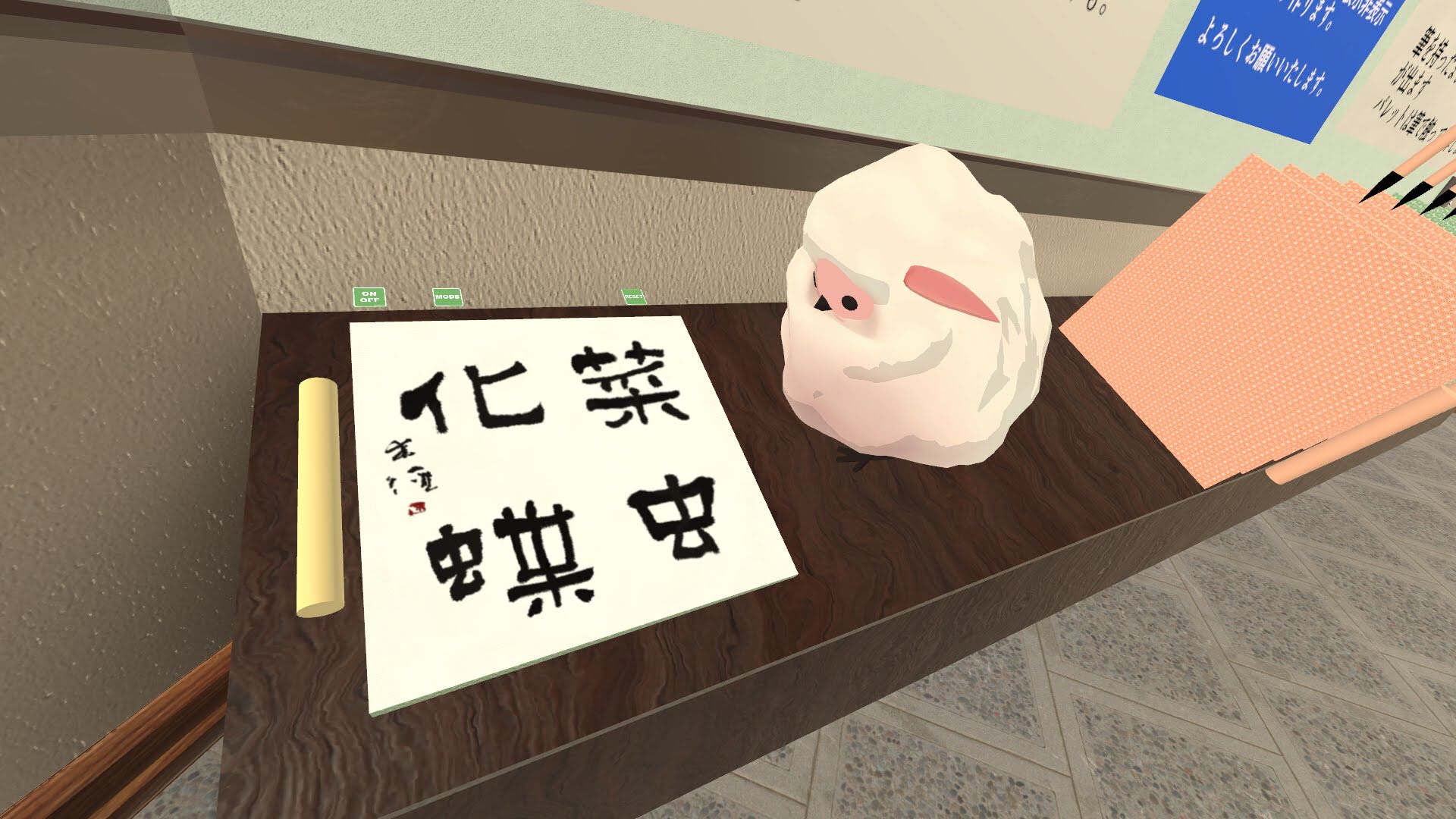

次回のVRC書道教室は啓蟄(けいちつ)の節気である3月19日(土)に行います。AM10時から1時間半程度を予定しております。

お題は当日の言葉「菜虫化蝶」(なむし ちょうとなる)で、今回紹介した張遷碑風に書いてもらいます。

VRchat上でBokkeiをフレンド登録の上、当日のAM10時以降Joinで参加できます。お待ちしています!

コメント