今回はひらがなをかな調でキレイに書く方法を紹介します!

当記事ではかなの知識、最近開いたVRCイベントの様子、次回VRC書道教室のお知らせを載せています。

「かな」とは?

かな(仮名)は平安時代に発達した日本特有の書のジャンルです。

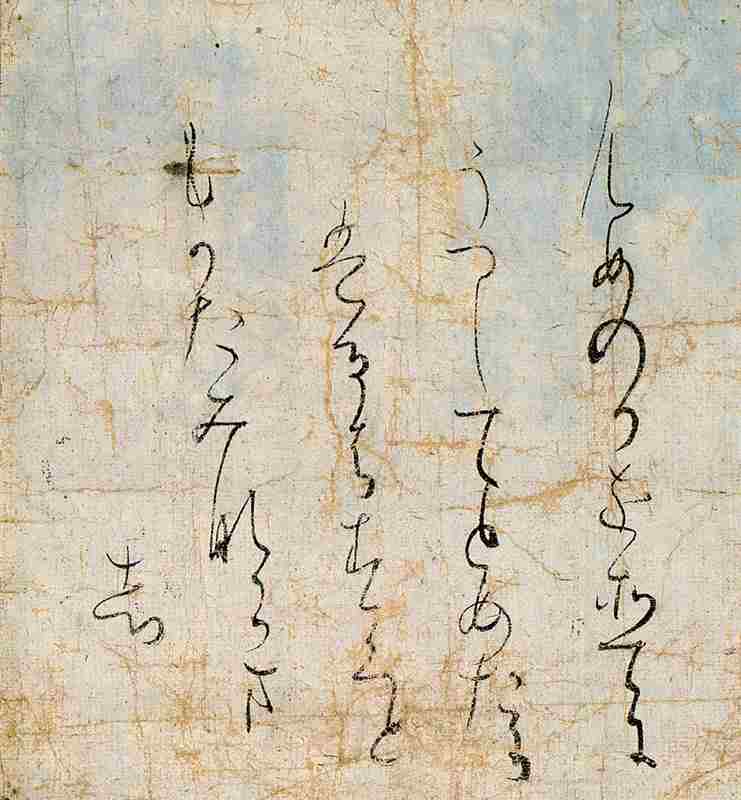

次の画像を見ると「ああこういう感じか!」とわかると思います。

古今和歌集を縦横12~13㎝程の小さな色紙に書いています。これはその中の1つです。

京都大徳寺の「寸松庵什物古筆屏風」に貼られていた色紙ということが名前の由来。

この画像のようなものをどこかで見たことある人も多いんじゃないでしょうか。

ところどころ読めそうな字もあると思います。

「変体仮名」を使っている部分は読めないかもしれないですね。

例えば1文字目は「无」(む)です。

むめのかをそでに うつしてとめたら ば〇るはすぐと もかたみならま し

と書いてあります。〇の部分は「は」の書き忘れだと思われます。

「ゝ」を書くつもりだったんでしょう。

また、昔は大きな紙を作る技術も無かったので、小さめの紙に細い筆を使って書くことが当たり前でした。そんな紙を継いで、横に横に長くしたものが巻物ですね。

寸松庵色紙は現物が34枚残っていて(模写を含めると43枚)、ドラゴンボールのように日本中に散らばっているそうです。

美術館や博物館が所蔵してたり、個人が持っていたりと様々です!

画像で解説「あ行」の書き方

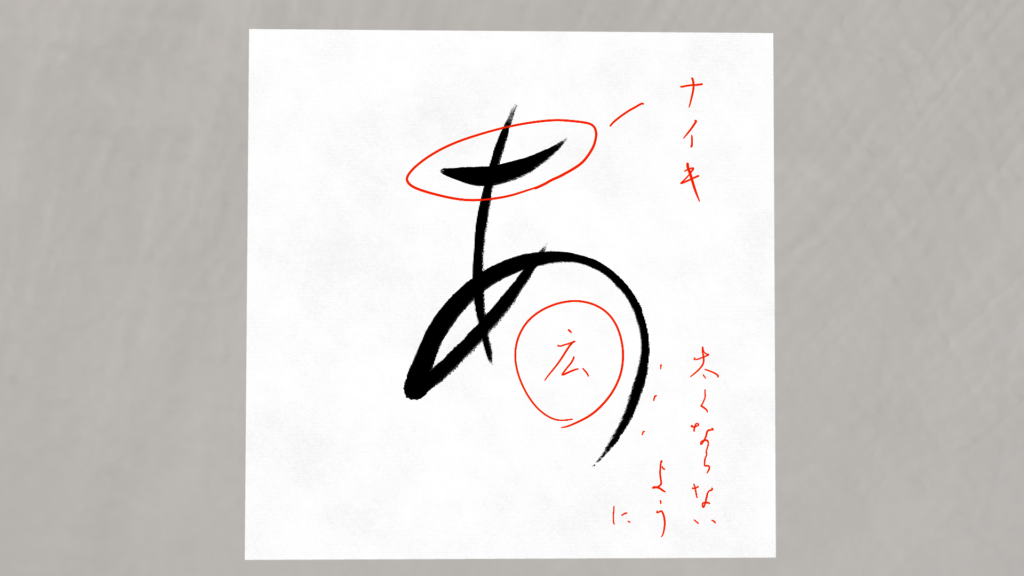

「あ」

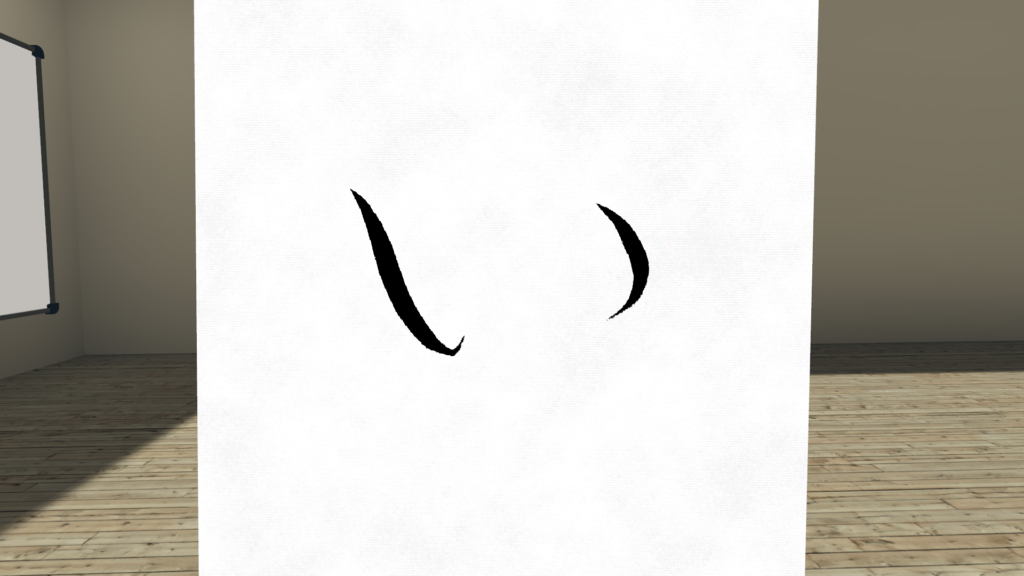

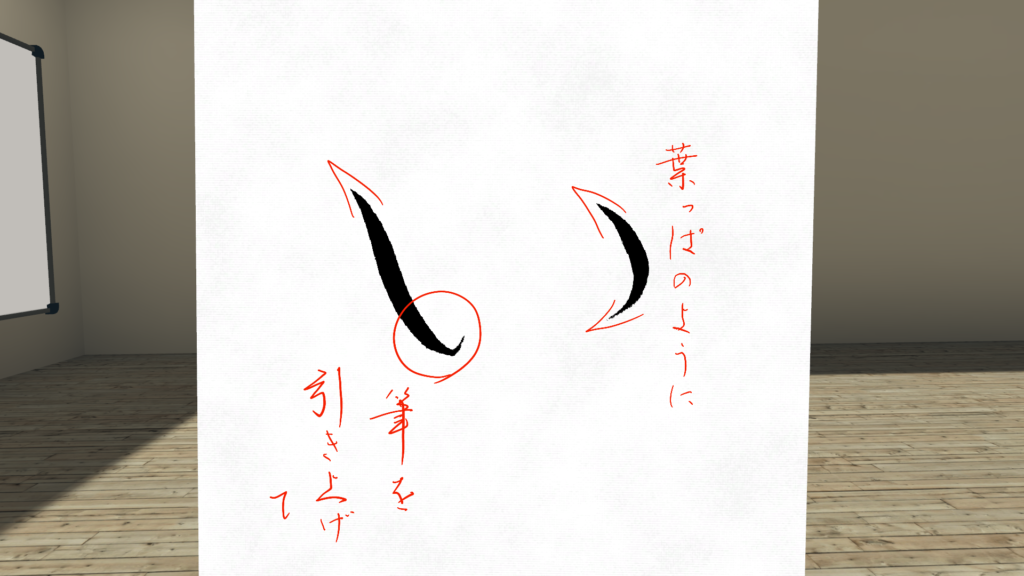

「い」

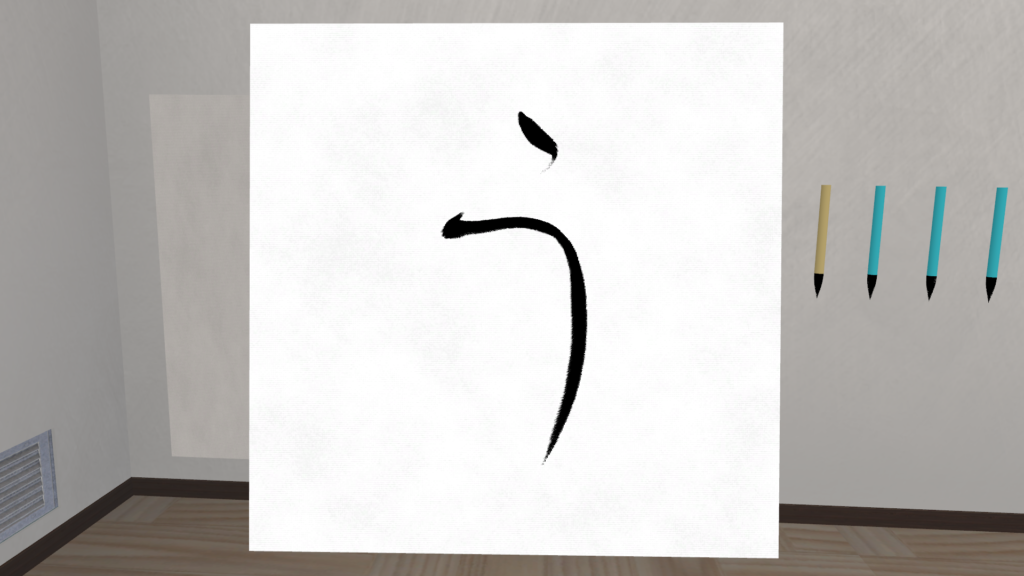

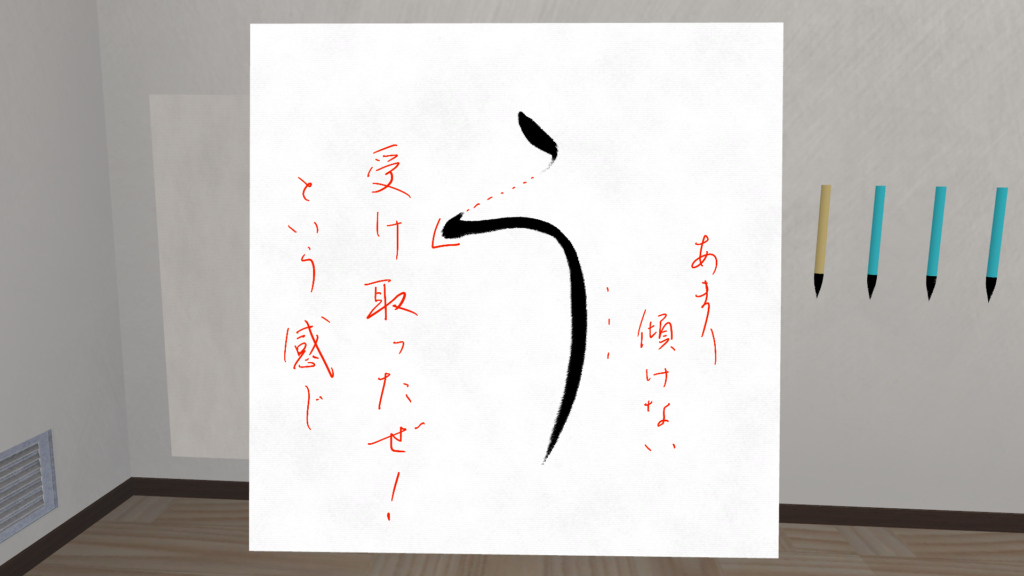

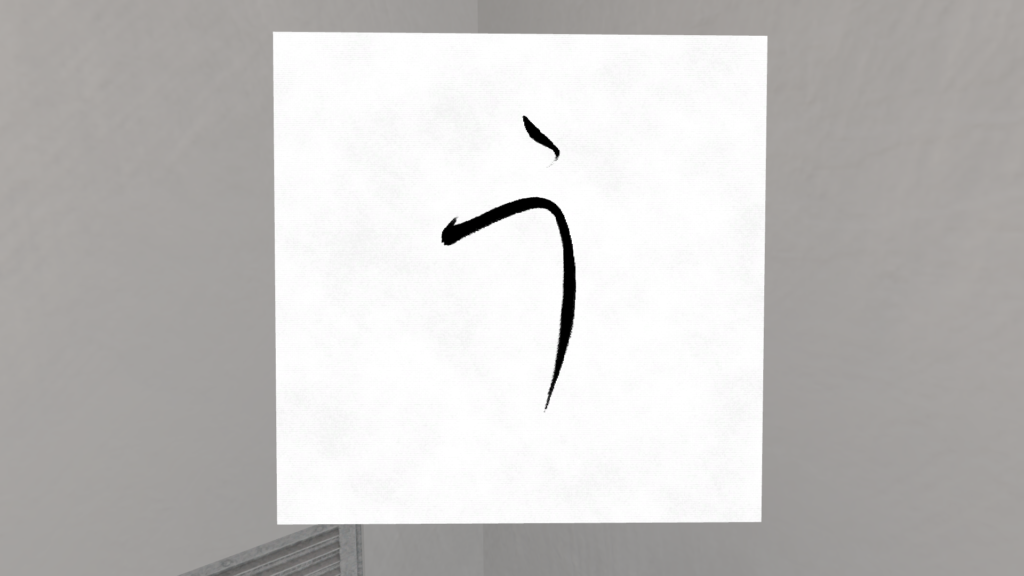

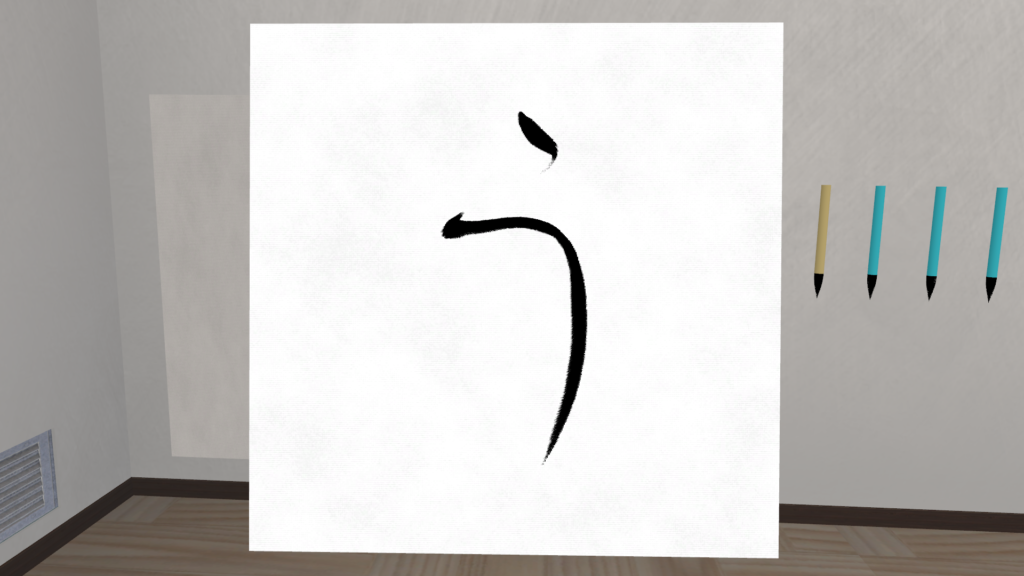

「う」

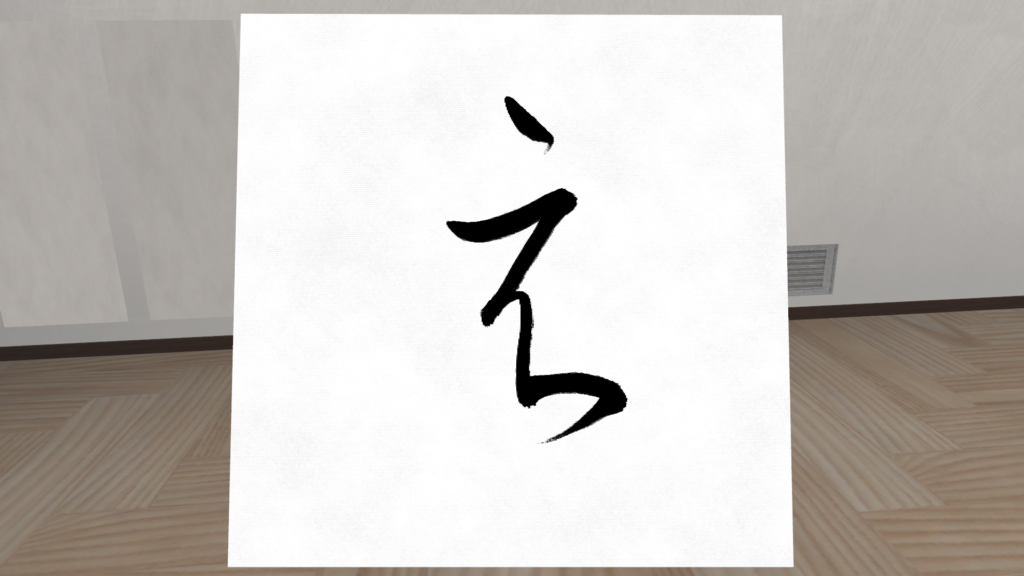

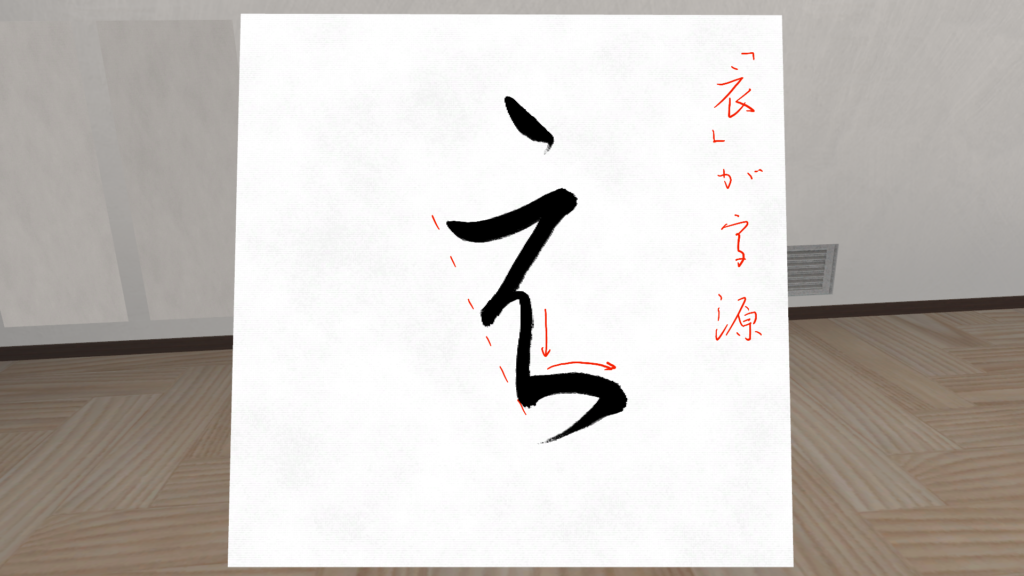

「え」

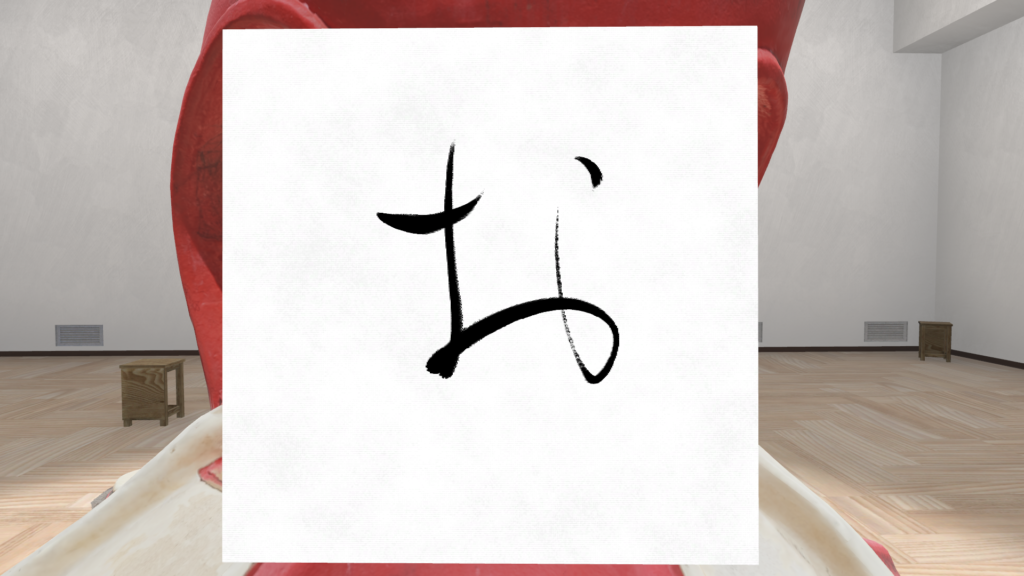

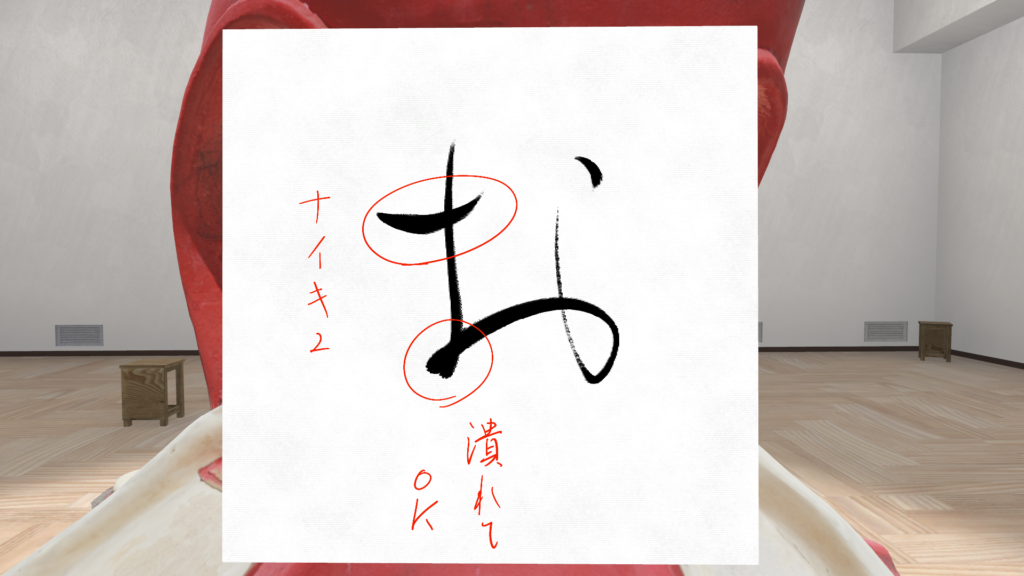

「お」

書き始めは遠くからすっと入って、その後は少し筆圧をかけて、書き終わりもすっと筆を引き上げる動きが基本です。

形的には細→太→細と表れます。このようなかなの線はよく「柳の葉」と形容されます。

かなのバリエーション

先程紹介した書き方は一例で、かなの書き方は幅広いです。

例えば「う」の右上がり一つ取ってみても…

1番上は少し右上がりがついていて、最も見慣れた形かと思います。

2番目は水平に近い方向で、やや落ち着いた印象になりそうです。

3番目は右下がりになっていて、はんなりとした雰囲気が感じられませんかね。

いろんなパターンがありますね!個人的には3番目が最もかなっぽいな~って感じます。

一方で書写はある程度決まった書き方があるので、バリエーションはあまりないことから、表現性よりも再現性の高いジャンルです。

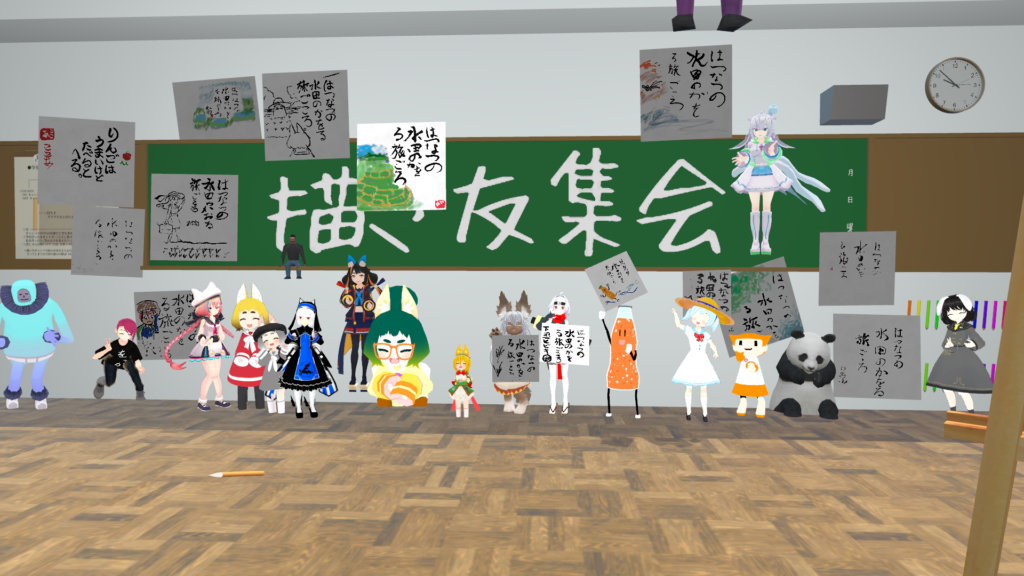

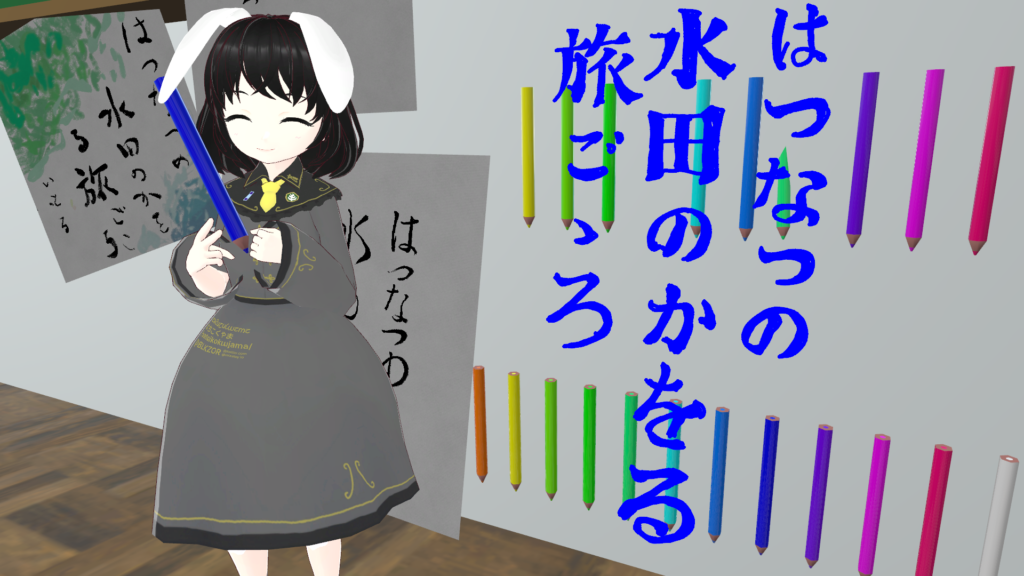

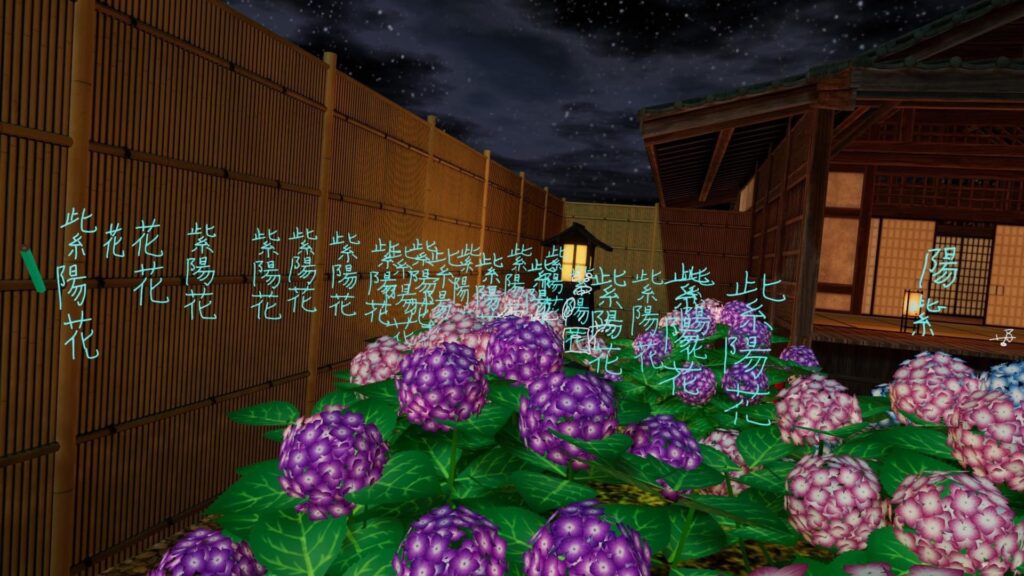

前回のイベントの様子 VRC書道教室&ペンの旅

絵と書は親和性の高い芸術ですね。

次回VRC書道教室のお知らせ

次回は7月19日(火)の22:00~22:45の45分間です。

今回紹介した内容を行います。

定員は12名(内Questご利用の方は5名まで)です。

Bokkeiをフレンド登録の上、当日Joinで参加いただけます。

お気軽にどうぞ。お待ちしてます!

コメント